在最近发表在《神经病学》杂志上的一项研究中,研究人员通过分析身体成分模式,探讨了这些模式与神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)风险之间的关系。研究还进一步探讨了心血管疾病(CVD)在这一关联中的中介作用。本文将基于这项研究,探讨身体成分模式如何影响神经退行性疾病的风险,以及相关的研究发现和意义。 研究背景 阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病严重影响老年人的生活质量,是导致死亡和残疾的主要原因之一。然而,目前对于这些疾病的有效治疗方法仍然缺乏,因此确定可改变的风险因素对于制定预防策略至关重要。此前的研究表明,心血管疾病与神经退行性疾病风险增加有关,但具体机制尚不明确。同时,关于“肥胖悖论”的讨论也指出,肥胖个体可能有较低的痴呆症和帕金森病风险,但这可能是由于疾病早期非故意的体重减轻所导致。 研究方法 本研究回顾性分析了英国生物库中 412,691

名参与者的资料,这些参与者在基线时均无神经退行性疾病,并在之后接受了长达五年的监测。研究人员利用不同的身体成分特征(如脂肪、肌肉和骨骼)来预测未来患神经退行性疾病的风险,并通过载脂蛋白

E (APOE) 基因型和神经退行性疾病家族史的多基因风险评分进行调整。心血管疾病的影响通过中介分析方法进行评估。 主要研究发现 身体成分模式与神经退行性疾病风险 研究确定了几种身体成分模式,包括脂肪与瘦体重、肌肉强度、骨密度、腿部脂肪分布、中心肥胖和手臂脂肪分布模式。除肌肉强度模式外,所有身体成分模式都与高

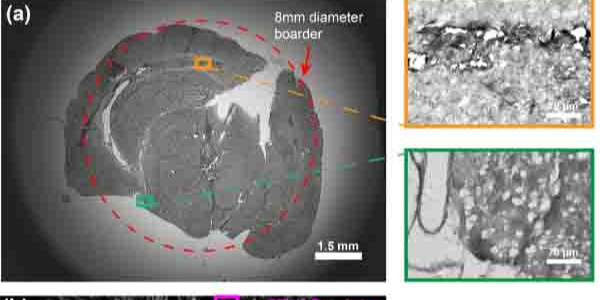

BMI 相关。具体发现如下: 1. 降低疾病风险的模式: - 脂肪与瘦体重、肌肉强度、骨密度和腿部脂肪分布模式与随访期间神经退行性疾病风险降低 6-26% 相关。 2. 增加疾病风险的模式: - 中心肥胖和手臂脂肪分布模式与神经退行性疾病风险增加 13-18% 相关。 大脑老化和身体成分模式 研究还调查了身体成分模式与脑萎缩或脑小血管病(这两者都表明大脑老化)之间的关系。结果显示: 1. 与大脑老化相关的模式: - 中心肥胖和手臂脂肪分布模式与大脑老化和萎缩相关。 - 肌肉强度、骨密度和腿部脂肪分布模式与大脑老化减缓相关。 心血管疾病的中介作用 中介分析显示,神经退行性疾病与身体成分模式的关联中有 10.7%-35.3%

可归因于心血管疾病,特别是脑血管疾病。这一发现表明,心血管健康在神经退行性疾病的预防中可能起到重要作用。 研究意义与未来展望 这项研究通过分析身体成分模式,提供了关于神经退行性疾病风险的新见解。以下是研究的主要意义和未来展望: 1. 个性化预防策略: - 研究表明,减少中心肥胖和手臂脂肪分布,并提高肌肉发育水平,可能有助于预防神经退行性疾病。这一发现为个性化预防策略提供了依据。 2. 心血管健康的重要性: - 心血管疾病在神经退行性疾病风险中的中介作用进一步强调了心血管健康的重要性。加强心血管健康管理,可能有助于降低神经退行性疾病的风险。 3. 进一步研究的必要性: - 尽管本研究提供了有价值的见解,但仍需在更多样化的样本中进行进一步验证。未来的研究应包括不同种族和年龄段的参与者,以确保研究结果的普适性。 结论 身体成分模式与神经退行性疾病风险之间的关联为制定预防策略提供了新的方向。特别是减少中心肥胖和手臂脂肪分布、提高肌肉发育水平,可能有助于降低神经退行性疾病风险。此外,心血管健康在这一过程中扮演着重要角色,强调了综合管理的重要性。未来的研究将进一步验证这些发现,并为神经退行性疾病的预防和治疗提供更有效的策略。